刀郎巡演接近尾声, 3个微妙信号被捕捉, 难道巅峰后再度退隐?

发布日期:2025-08-30 10:08 点击次数:198

这波巡演不是普通商业巡回,是从城市到乡镇都被点燃的情绪流动。

两年时间,二十一城,四十六场。

沿途酒店爆满,地铁加班,小商贩夜宵摊排起长龙。

不少地方的文旅把他当城市名片来用。

你要说这是娱乐?没错。

但它同时也像一台发动机,把一座城的烟火气重新催起来。

越是火到飞起,越容易在高点踩刹车。

刀郎偏偏在此刻宣布收官,还连着抛出三个看着不起眼、拼起来却让人心惊的小信号。

粉丝开始念叨:是不是又要“人间蒸发”?

我不劝,也不吓你,我们把账摊开看。

46场神话,换来一座座城市的集体共振

你去过现场就知道,那股子浪不是靠舞美撑起来的。

武汉站,开票前“想看”挂着几十万;正式开票,两秒售罄。

场内一万多,场外跟着唱的能铺到几条街远。

重庆站更离谱,广场上的人头像海,六十万人一起起伏。

最后连城管都懒得驱散,大家自己唱得心满意足再撤。

太原站,抢票人数接近五十万;

为安抚没抢到的,直接在场外搭临时舞台,几万人跟着大合唱。

澳门站不用赘述,一万六千张票,九秒清空。

那一晚,很多人说自己像回到第一次抢春运硬座的年代,可这次抢到的是青春。

更直白一点:这巡演不是单纯的文体消费,它把整座城的节奏改了。

交通流量被推高,夜间经济被拉长,本地话题被放大。

商家顺势摆摊,小旅馆满房,网约车师傅盯着散场时点位守株待兔。

说到底,这是实打实的城市活力被点火。

这年头,谁能“一人点燃一城”?

刀郎做到了。

他不靠华丽堆砌,他靠把人心唱回原位

很多人第一次走进刀郎现场会不适应:

没夸张灯阵,没层层舞蹈,更没换不完的战衣。

舞台上,一个人,一把吉他,一张嘴。

偶尔他把主唱位置让给伴唱。

换别人,这是“敷衍”。到他这儿,反倒“尽兴”。

为啥?

因为大家不是来看魔术灯光,大家来找共鸣,找二十年的酸甜,找那些被时间按下去的叹息。

零零后和五零后坐一排,一到副歌,整个场馆像一口巨大的共鸣箱。

声浪顶起来时,人会发麻。

这玩意儿不是流量能调度的,不是公关公司能包装出来的。

它是经历和记忆在同一个夜晚集中开闸。

刀郎的歌并不讨巧——旋律朴素,节拍直来直去。

可就是这种直给,击中的是被“复杂娱乐”养刁了胃口的普通人。

大家忽然意识到:

自己不是被炫技围观的观众,而是这场合唱的主角。

这就是刀郎最狠的地方:

他把舞台还给了人群。

从被排挤的草根,到被正名的旗手

当年他火,主流并不待见。

嫌他“土”“俗”,有人说他拉低审美,有人说他只有“卡带味”。

那几年正版销量飙上两三百万,盗版满大街,但主流奖项闭口不提。

媒体把目光分给更时髦的偶像。

他不吵不闹,不争不抢,干脆退回去,埋头写。

2013年之后,他几乎从公众视野消失。

真假名字纠纷、抄袭风波、人设口水,像阴影一样贴身。

他不回应,不诉苦。

像把自己从热闹世界抽离出去。

等了七年。

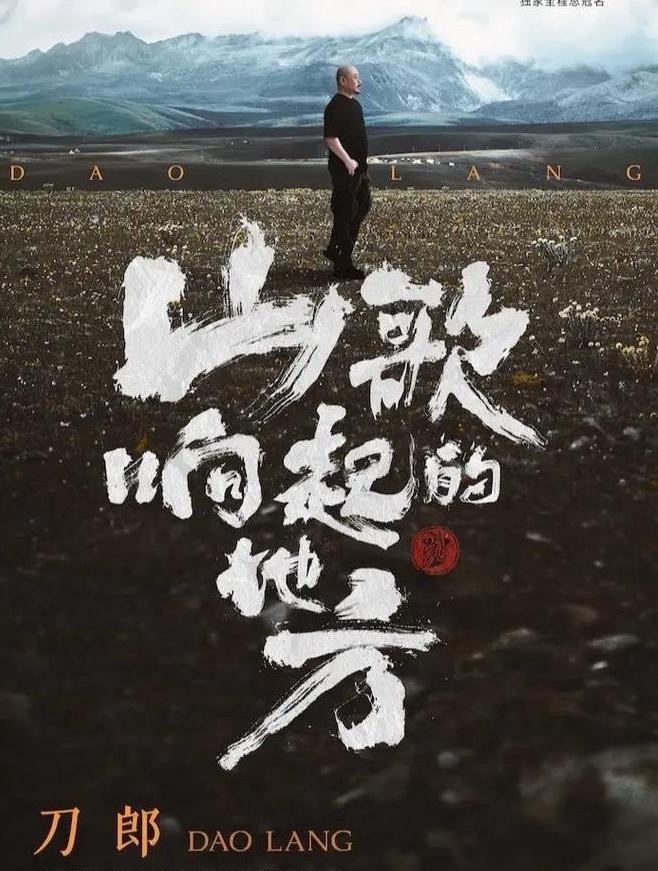

2023年,他端着《山歌寥哉》从天边走回来。

一张专辑把华语乐坛的沉默按下,清透得像决明子。

随后两年,巡演席卷全境。

2025年在华语金曲奖上一口气抱回六项沉甸甸的肯定。

这不是“一夜雪洗”的运气,这是被冷眼二十年后的正名。

说白了,他打的不是别人,他打的是时间。

他把时间当刀,把所有不服切碎。

3个微妙信号,拼出一个“退”字

讲到底,粉丝害怕的不是巡演收官,而是收官之后的安静。

把三个信号,按从表到里,摆清楚:

身体账要还

五十多岁,两年四十六场,每场真唱三四个小时,几乎没有偷懒的空档。

他不是“跳舞歌手”,不能靠舞团和假声扛强度,全靠肺活量和真情绪上阵。

这种强度,年轻人也容易垮,更别说他此前长年不跑商业,突然拉满马力。

身体反弹是一定会来的。

镜头拉近,他眼底的疲累遮不住。

收官之后,他必须给身体找回节奏:

这是自然法则,不是团队策略。

性格和流量是反着来的

刀郎本来就不是“流量结构”的人。

他会躲采访,跑小县城;

他喜欢在小酒馆和三五朋友围桌聊天;

他喜欢在田间地头听民间小调,把素材掰开揉碎。

这种人一旦被潮水般的围观包裹住,第一反应不是享受,而是喘不过气。

机场围堵,酒店蹲守,每天被追着叫“刀哥”。

对大多数明星是兴奋剂,对他更像负担。

他骨子里是创作者,不是舞台装置。

他需要退回安静处,把噪音滤掉,不是矫情,这是他能写东西的前置条件。

创作停滞逼他自救

最要命的是作品。

他在2023年就明说:

要请长假去做新专辑,要去田野做田野工作。

要走山川河谷,要把散乱的旋律与故事收拢起来。

短则一年,长则两三年。

这话不是社交媒体客套,他是认真把时间拨给作品。

过去两年,巡演热闹归热闹,新作几乎空白。

靠老歌吃遍全国,他自己也知道这不是长久之计。

要不被舞台消耗,唯一选项:退回书桌,退回荒野,把生活重新嚼碎,再吐成新歌。

这三个信号,一个是身体,一个是性格,一个是作品。

看似分散,其实指向一致:

退一步,是为了续命;退两步,是为了升级。

不退,就会被舞台磨掉棱角。

到那时留下的,只有口号和跟唱。

他最清楚这条线在哪。

别把“退隐”当告别,那更像创作的预备姿势

很多人怕他走,我倒不怕。

我怕的是他不写。

对刀郎这种类型的人来说,体育馆的荧光棒不一定是终点。

舞台最亮的时候,往往也是灵感最稀薄的时候。

他更需要的是无名山村的土路,西北旷野的风声,集市口的叫卖,一杯浑浊的江湖小酒。

这些东西会进到旋律里,像碎冰叮当,最后在人群里化成新的合唱。

你要问粉丝怎么办?

很简单:

他来就听,他走就等。

不要追着问,不要逼着,更不要把他架上神坛。

神坛是空的,人是活的。

真正能留下来的,永远是作品。

如果三年后他带一张新专辑回来,你会发现:今天的耐心,明天都带利息。

顺手说几句圈内老毛病,拿刀郎当参照系

这两年你也看见了:

很多演唱会动辄上亿预算,主办方恨不得把体育馆改成太空舱;

曲目单一,换装十次,烟花二十轮。

观众看的是热闹,散场之后只记得某个特效,不记得任何一句能跟着唱的副歌。

这不是音乐,是大型流动嘉年华。

大家在热闹里麻木,最后只能靠不断制造话题续命。

刀郎恰好反着来。

他把舞美退到身后,把观众推到台前。

他拒绝繁复,靠的是作品本身。

这不是反潮流,这是回到音乐的常识。

所以你说他“退隐”,我反而安心。

他不把自己当品牌运营,他把自己当写歌的人、唱歌的人。

他要的不是曝光曲线的漂亮,他要的是下一段旋律的支点。

退,不是躲,而是蓄力

把账再算一遍:

四十六场神话背后,是体力透支,是性格负担,是创作饥渴。

三股力往同一个方向拧成一根绳子。

你说他走不走?

我的判断是:

大概率走,而且不会拖泥带水。

但这不叫消失,这叫回到起点,把生活再走一遍,再回来交卷。

等他回来的那天,

你可能已经不在意今天的抢票“秒杀”,也不在意哪一站灯牌多亮。

你只会在某个不经意的清晨打开播放器,

一段新旋律进来,轻轻撞到你旧日的某个角落。

你忽然想起,为什么在万人合唱里会热泪盈眶。

那一刻,你就知道:

所有等待都值得。

别把爱变成催促,别把期待变成绑架。

他不是我们情绪的救护车,他只是那个会把日常痛快唱出来的人。

我们需要的不是他永远待在台上,而是他在该回来的时候,端着新歌,慢慢走回来。

好音乐总是慢的,我们也可以慢一点。

F1最大悬案:四冠王维斯塔潘竟然栽在一条赛道,八年死活赢不了

台湾退役将领帅化民老先生最近提了个建议说

三连败之后,魔术青年军的难题所在

人社部明确:2025年养老金制度将迎四大转变,退休规则全面调

5亿元基金瞄准农业投资!四方合资模式能否撑起民生经济新未来?

阿尔巴: 最初我不想踢边后卫, 是埃梅里让我改位置我才取得成